一颗“纽扣芯”的突围

启泰传感:20年只做一件事 实现高端压力传感器从国产替代到引领世界

建成国内唯一一条金属基压敏芯片规模量产线

今年8月,位于浏阳经开区的湖南启泰传感科技有限公司(下称“启泰传感”)传来好消息,其自主研发的金属基压敏芯片耐压1000VAC功能通过北京长城计量院的测试,将此前全球同类产品普遍不超过500VAC的绝缘耐压极限提升一倍,这一突破不仅攻克了金属基压敏芯片在更高耐压强度领域的世界性难题,实现从国产替代到引领世界的跨越,更为启泰传感进军高铁、核电等应用领域扫清了技术障碍。

二十年磨一剑,从攻克核心技术壁垒,到建成国内唯一一条金属基压敏芯片规模量产线,再到良率爬坡与市场开拓,启泰传感用一场漫长的坚守,走出了一条中国高端压力传感器自主可控的破局之路,也成为湖南乃至全国培育新质生产力、以科技创新推动产业创新的生动缩影。

攻克技术完成量产:打破垄断的“破局者”

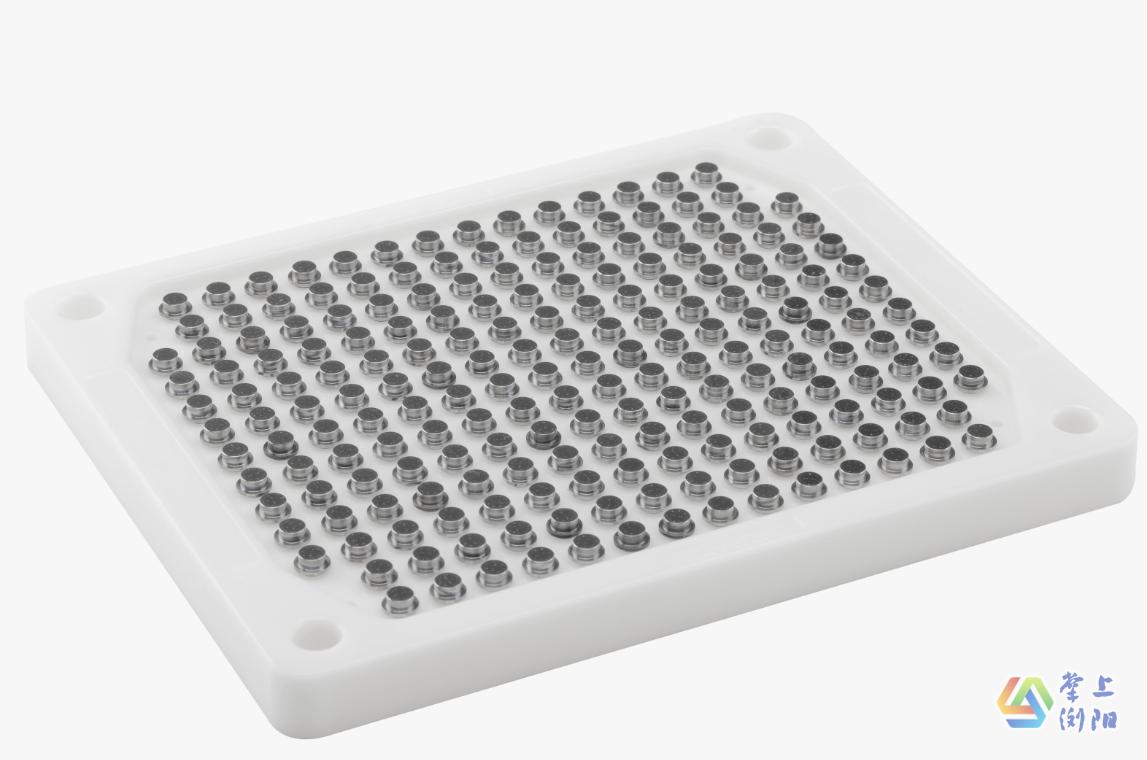

走进浏阳经开区,启泰传感的超净车间内,一颗颗形似“小纽扣”的金属元件正沿着自动化生产线上流转,依次完成基底粗加工、研磨、抛光、沉积、清洗、光刻、封装、测试等一系列精密制造流程。

“我们看到的这颗‘小纽扣’,就是压力传感器的核心元件金属基压敏芯片,它相当于人类的感知器官,可以感知外部压力变化,将压力信号转化为电信号。”启泰传感创始人王国秋介绍,在业界,芯片“卡脖子”问题备受关注,却很少有人注意到,传感器才是最容易被“卡脖子”的环节,因为传感器单体价值低、研发难度大、周期又长,需要投入大量的时间、人力和财力,长期以来,传感器敏感芯片市场几乎长期被外国企业所垄断,国产率极低。

“而这项技术若不能实现自主可控,后果是致命的。”王国秋强调,“如果没有传感器,很多设备的性能都无法充分发挥,甚至连正常使用都做不到。”

2006年,带着研发“传感中国芯”的执念,王国秋从高校实验室走向产业化战场,开启了启泰传感的技术突围之路。

这条道路远比想象中坎坷,金属基压敏芯片采用特种金属基底和微米、纳米级薄膜技术,能赋予压力传感器超高精度、优良稳定性和极端环境耐受性,是工程机械、航空航天及汽车制造等领域不可或缺的核心元件。然而,由于芯片的基底并非传统硅材,成熟的硅工艺体系无法直接沿用。

“从材料、设备、设计、制程、测试到封装,可以说,产业链上的每一个环节,我们都要从零开始摸索。”

前期核心技术攻关困难重重,测试坏掉的基底材料更是以箩筐计数。

2013年成为关键转折点,启泰传感的研发团队实现金属基压敏芯片关键技术破冰,研发出全新功能材料和电路布局。

此后,团队马不停蹄推进产业化,2016年启动量产中试线建设,2019年国内首条金属基压敏芯片量产线在浏阳经开区通线,这条产线从厂房设计到核心设备,从材料制备到芯片检测封装,全流程均由启泰传感自主完成,彻底填补了我国这类产品规模化生产线的空白。

“生产线建成只是第一步,芯片行业最棘手的良率和产能‘双爬坡’问题。”王国秋说,启泰传感的第一批下线产品合格率不到20%,在他的带领下,团队开始了艰难的良率爬坡历程,经过一年半的努力,在产线上“喂”了1.9万颗基底后,2021年,启泰传感产品的良率终于稳定在95%左右,达到国际领先水平,产能爬坡也同步推进,真正实现了规模化量产与国产化替代。

不断突破创新不息:永不止步的“攀登者”

攻克技术难关后,启泰传感又面临市场认可的挑战。

“我们攻克核心技术以后,往往会面临被当做备胎的尴尬局面,做出来的器件没人敢尝试使用,这对于企业尤其是初创企业来说是难以支撑的。”王国秋说,恰在此时,伴随着集成电路技术的突破以及物联网浪潮的兴起,微机械微电子系统(MEMS)作为集成电路的特色工艺被纳入国家“十四五”规划的前沿攻关技术领域。乘着政策东风,“传感中国芯”真正迎来了发展的春天。

2021年,启泰传感的液压传感器项目被列入湖南省十大技术攻关项目之一,该项目致力于实现金属基薄膜压敏芯片及传感器的产业化与年产200万片(支)的产能目标,以解决我国工程机械液压传感器长期依赖进口的难题,2024年7月,该项目顺利通过省科技厅验收,整体上达到了国际先进水平,部分关键指标达到了国际领先水平。

2025年8月的1000VAC耐压突破,是启泰持续创新的又一里程碑,金属基压敏芯片因基底为良导体,绝缘耐压能力一直弱于陶瓷基产品,这成为其进入高铁、核电等强电领域的最大障碍。启泰传感研发团队历经5年攻关,通过优化绝缘薄膜结构与材料配方,终于将耐压极限提升至1000VAC,为产品进军新场景扫除了关键障碍。

从2006年至今,启泰传感用近二十年时间完成了从技术追随者到领跑者的蜕变,在传感器这个关乎现代工业 体系基石的关键领域,启泰传感用“二十年磨一剑”的坚守与“持续攀高峰”的执着证明,中国企业完全能在高端制造领域占据一席之地。

“因为起步较晚,目前国内压力传感器在品牌建设、市场规模等方面与发达国家存在明显差距,我们还有很长的路要走。”面向“十五五”,王国秋表示,启泰传感将继续攻坚克难,不断提升产品品质,力争将“启泰”打造成为中国传感器领域的一张名片,为建设全国统一大市场、支撑中国制造业屹立于世界之林,筑牢坚实的“感知之基”。

特写

产线即课堂:教育链对接产业链 为创新输送人才活水

在启泰传感,大家不惯称王国秋为“王总”,而是更亲切地称他为“王老师”。除了是企业的董事长和创始人,王国秋还有一个身份:湖南师范大学数学与统计学院计算数学博士生导师。

“企业发展新质生产力的核心在人才,芯片行业普遍面临人才短缺,但我有一个得天独厚的优势——我是一名大学教授,没有现成的人才,我们就自己培养。”王国秋说。他将自己的博士生、硕士生的实验室直接“搬”到了生产车间,让学生的研究课题从产线的实际需求中产生,在解决“真问题”的过程中淬炼“真本领”。

“实践出真知,实验室的成果必须经过产线检验,才能真正转化为生产力。”面对金属基压敏芯片全产业链都需要自主创新的困境,王国秋带领学生们深度参与从设备调试、基材处理到制程优化的每一个环节,在实战中完成从理论到实践的跨越。

“我们每年在研发上投入近千万元,这些投入不仅产出了技术,更培养了一批真正懂产业的人才。”王国秋说,无论是承担省级重大技术攻关的液压传感器项目,还是实现1000VAC耐压突破的研发攻坚,这些最前沿的产业难题,都成为了人才培养中最鲜活的课题。

如今,这条独特的产教融合之路已结出硕果,王国秋培养的博士生、硕士生,或继续留在企业成为研发骨干,或凭借在实战中锤炼出的真才实学走向更广阔的舞台,这条“产线即课堂”的创新之路,不仅为启泰传感注入了持续的人才活水,更探索出了一条教育链与产业链深度融合、协调培育新质生产力的特色路径。

责编:李玉梅

一审:李玉梅

二审:王文

三审:刘永涛

来源:浏阳市融媒体中心

关于我们

关于我们 湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号